<質問>

座っていると体が斜めに傾いてしまう。家にあるものを使って、傾かないように姿勢を保つ方法は?

<理学療法士からのアドバイス>

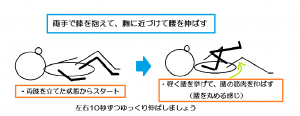

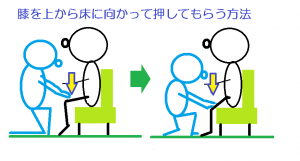

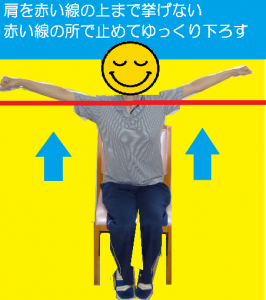

【床に足がきちんと接地しているか確認しましょう】

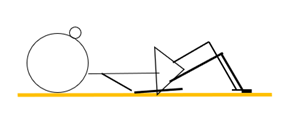

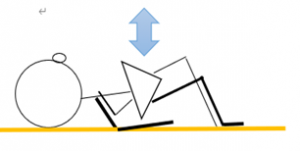

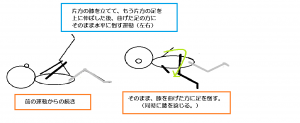

自分で姿勢を直すことができない方の場合、足の裏がしっかり床に接地していないと、体が傾いてしまいます。まずは、足の裏がきちんと床に接地できているかを確認しましょう。椅子が高く、足が床に接地できない場合には足台を利用するか、高さの低い椅子に変えましょう。

足が床にしっかり接地できないと体がいろんな方向へ傾きやすくなる

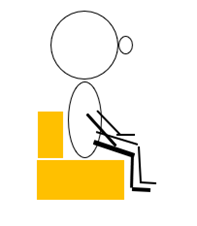

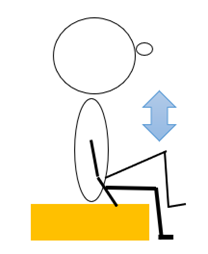

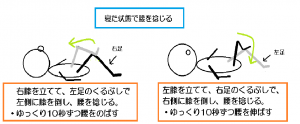

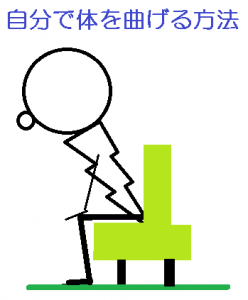

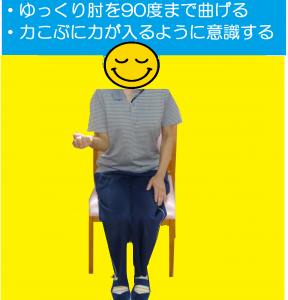

【床に足が接地していても、椅子に浅く座っていると、体が傾くことがあります】

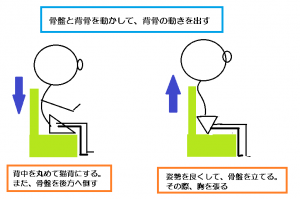

椅子に座るとき、お尻の位置が前過ぎると体が傾きやすくなります。その場合は、お尻を椅子の奥に

しっかりつけてみましょう。(※画像はありませんが、横にも傾きます)

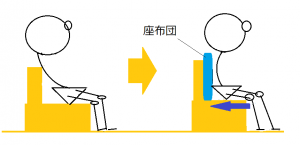

【座布団が傾きの原因となることがあります】

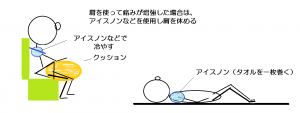

お尻が痛くて、座布団を敷いている方も多いかと思いますが、座布団があることにより体の傾きが強くなる場合があります。その場合には、座布団を外すか、座布団の高さを低めの物にするなど、いろいろな種類の座布団を試されるといいでしょう。

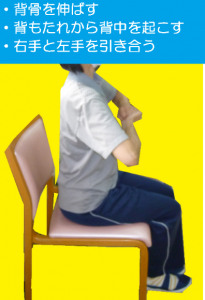

★ 座布団や丸めたバスタオルを使って姿勢を直してみましょう

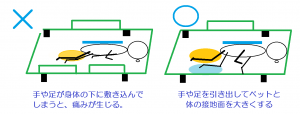

【お尻が前に滑ってしまう方の場合】

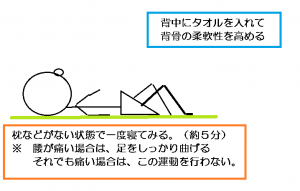

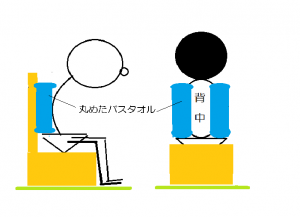

〇 お尻を椅子の奥まで引いてから、背中に座布団を入れてみましょう。

座布団を背中に入れることで、体が前に倒れてしまう場合は、座布団の厚さを調整するか、

体の前にテーブルなどがあると、安心です。

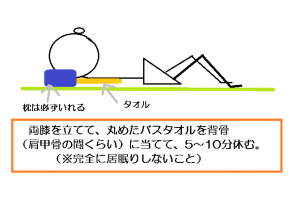

〇 やせ型の方で、背骨がゴツゴツしていたり、腰が曲がっている方には、丸めたバスタオルを背

骨に当たらないように縦に入れることで、姿勢が改善されることもあります。

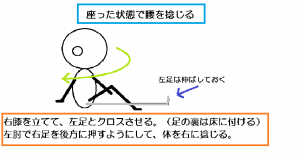

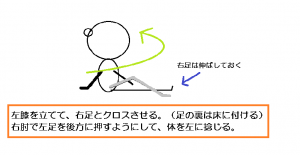

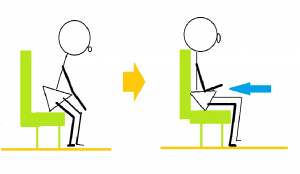

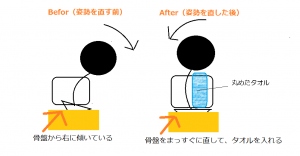

【常に体が傾いている方の場合】

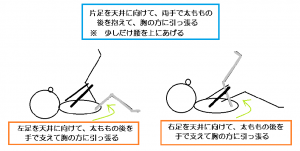

〇 骨盤の傾きを確認して、骨盤が傾いているのであれば骨盤の位置をまっすぐに直してから、

丸めたクッションを傾きやすい方の背中に入れることで傾きが直ることもあります。

※ ただし、ご家族の方が骨盤の位置を直そうと動かすと痛みを訴えられる場合があるので、本人様がご自身で直せるのであれば直してもらいましょう。

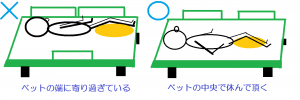

★ 最後に・・・

体の傾きは、背骨の変形や股関節疾患によっても生じてきます。また、麻痺がある場合などは、麻痺側に傾きやすくなるかと思いますが、ご自宅にある座布団やバスタオルの大きさや厚さを変えて姿勢を整えるといいでしょう。また、長時間同じ姿勢でいることにより座布団やバスタオルが体重でつぶれてきてしまうこともありますので、時々姿勢を整えながら実施していただけるといいかと思います。